患者さん中心の医療

「シェアード・ディシジョン・メイキング」について

1973年に米国病院協会が「患者の権利宣言」を発表したことをきっかけに、「患者さん自らの意思と選択により、最善の医療を受けることが大切である」との考え方が日本でも一般的になってきました。

かつては、医師が全てを決定し、患者さん側も「お医者さんにお任せ」という姿勢で医療が進められた時代もありましたが、医療の中心はあくまでも患者さんです。

そうした中で、最近では「シェアード・ディシジョン・メイキング」という考え方の下に治療が進められるようになりました1,2)。

「シェアード・ディシジョン・メイキング」というのは、「患者さんがどのように治療を進めていきたいか」を中心に、患者さんと医師とでどんな治療をするのか、費用はどれくらいか、どんな効果が得られるのかなど、情報を共有しながら、協力して治療を進めていくことを意味します1,2)。

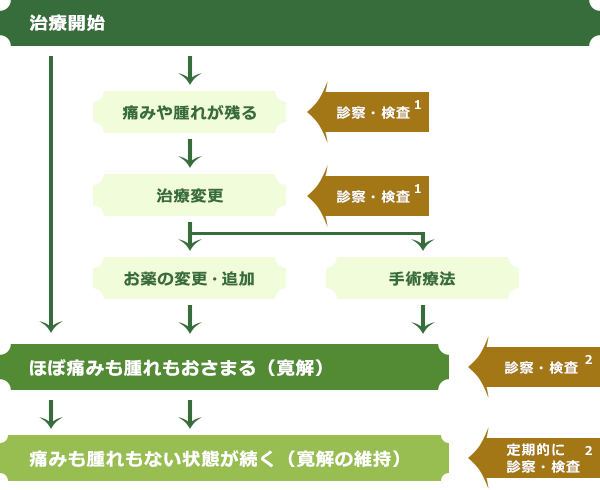

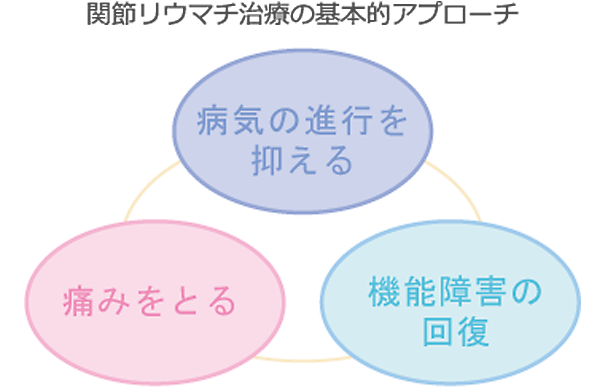

近年、大きく進歩した関節リウマチ医療では治療の選択肢が広がっています。

一方で、副作用や注意事項など医師が患者さんに説明すべき情報が増えると同時に、患者さんからの情報も医師が正確に受けとる必要があります。

関節リウマチ医療においても、医師と患者さんの心が通うコミュニケーションがますます重要になってきたといえるでしょう。

- Tsuboi, H. et al.:Curr Med Res Opin 38(5):853, 2022

Lofland, J. H. et al.:Patient Prefer Adherence 11:947, 2017